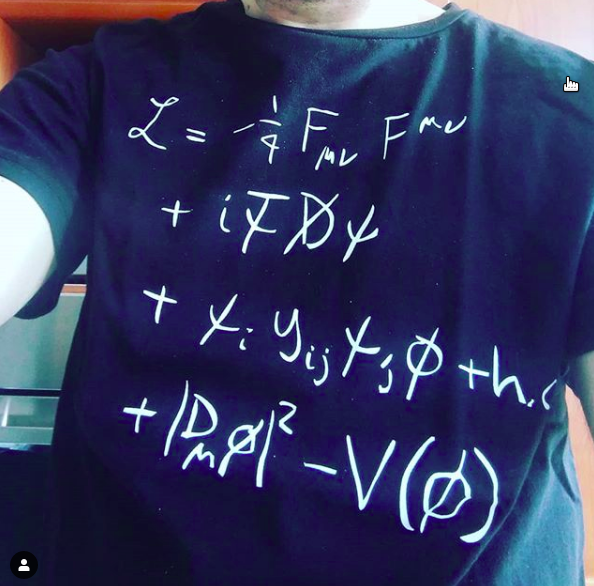

Qualche tempo fa ho acquistato al CERN di Ginevra questa T-shirt che di tanto in tanto indosso:

La formula scritta sulla maglietta è la lagrangiana del modello standard.

Invariabilmente, ogni volta che la indosso, mi chiedono: cos’è una lagrangiana? Oppure cosa vuol dire Modello Standard?

La cosa mi fa piacere perché ragionare di Fisica mi piace sempre un sacco.

Sommario

La lagrangiana nella Meccanica Classica

Una breve introduzione alla lagrangiana nella Meccanica Classica la trovate qui. Meglio che la leggiate, vi serve per capire un po’ meglio quello che segue.

In sostanza è una funzione di posizione e velocità di un sistema meccanico classico che ci aiuta a scrivere le equazioni del moto.

La lagrangiana in Meccanica Quantistica

La lagrangiana della maglietta è un formalismo che si usa in teoria dei campi ed è l’estensione a questa disciplina del concetto che Lagrange elaborò per risolvere problemi di Meccanica Classica (lui non la chiamava così, siamo noi che abbiamo dovuto attaccare l’aggettivo “classica” per distinguerla dalla Meccanica Relativisitica o dalla Meccanica Quantistica) in sistemi con un numero finito di variabili – o gradi di libertà . Essa dal punto di vista matematico è un oggetto completamente diverso da quello della Meccanica Classica, è una funzione di densità: in questo caso la lagrangiana si applica ai continui e ai campi, che hanno un numero infinito di gradi di libertà.

A grandi linee ogni riga della maglietta è un pezzo della teoria del Modello Standard, il modello che spiega tre delle 4 forze fondamentali dell’Universo:

- la forza elettromagnetica – che ti fa tenere il cane per il guinzaglio,

- la forza forte, che tiene insieme i nuclei degli atomi,

- la forza debole, che permette alle particelle di trasformarsi,

La forza gravitazionale, che ci tiene attacati per terra e move il Sole e l’altre stelle (cit.), finora è la grande esclusa dal Modello Standard.

La lagrangiana prevede 6 termini.

Primo termine -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}

Questo termine è il prodotto scalare del tensore dell’intensità di campo F_{\mu\nu} contenente la codifica matematica di tutte le particelle di interazione – eccetto il bosone di Higgs -, dove \mu e \nu sono indici di Lorentz che rappresentano le componenti dello spaziotempo (t, x, y, z). Contiene la formulazione necessaria affinché queste particelle esistano e descrive come interagiscono tra loro. I contenuti differiscono a seconda delle proprietà delle particelle di interazione. Ad esempio, i fotoni, le particelle di interazione dell’interazione elettromagnetica, non possono interagire tra loro, perché non hanno carica elettrica. Pertanto, il contributo dell’interazione elettromagnetica consiste solo in un termine cinetico, che è la base dell’esistenza di fotoni liberi. La descrizione dei gluoni e dei bosoni dell’interazione debole comprende invece anche i termini di interazione oltre ai termini cinetici. I gluoni, ad esempio, sono essi stessi carichi di “colore” e possono quindi anche interagire tra loro.

Questo porta a una conseguenza entusiasmante: il Modello Standard della fisica delle particelle prevede l’esistenza di stati legati costituiti solo da gluoni, le cosiddette ‘glueballs‘ (letteralmente: palle di colla). Tuttavia, finora nessun esperimento ha rilevato le glueballs.

Il termine i\bar{\psi} D\!\!\!\!/\psi

Questo termine descrive invece come le particelle di interazione interagiscono con le particelle di materia. I campi \bar{\psi} e \psi descrivono (anti)quark e (anti)leptoni. Questo termine ad esempio regola l’annichilazione elettrone-positrone e il decadimento beta.

Il termine h.c.

h.c. sta per hermitian conjugate, coniugato hermitiano: un operatore o una matrice è hermitiana quando il suo prodotto con la controparte complessa coniugata è una quantità reale.

Siccome quando facciamo misure vediamo numeri reali, è necessario che tutte le quantità complesse abbiano il corrispettivo coniugato in modo tale che il prodotto sia un numero reale. Questo è un assioma della Meccanica Quantistica e da’ conto del fatto che le misurazioni sono sempre numeri reali. Il termine h.c. va eventualmente aggiunto al secondo termine (interazione bosone – particella) qualora questo dia un numero complesso. In realtà il secondo termine è sempre un numero reale (più precisamente è un operatore autoaggiunto). Lo chiamano anche hot coffee (caffè che scotta).

Piccolo dizionario: i bosoni (particelle che seguono la statistica di Bose-Einstein)sono le particelle mediatrici della forza (la più famosa è il fotone, che veicola l’interazione elettromagnetica). I fermioni (particelle che seguono la statistica di Fermi-Dirac) sono le particelle di materia ordinaria (protoni ed elettroni per esempio).

Il termine \psi_i y_{ij}\psi_j\phi

Il quarto termine descrive l’accoppiamento di una particella di materia con il campo di Higgs \phi per acquisire massa. y_{ij} è detto campo di Yukawa, vedi bibliografia.

Il termine |D_\mu\phi|^2

Il quinto termine descrive l’accoppiamento di una particella di interazione con il campo di Higgs.

Tuttavia le uniche particelle di interazione (dette anche bosoni) che hanno massa sono i bosoni dell’interazione debole – previste teoricamente da Abdus Salam e scoperte da Carlo Rubbia, per cui questo termine descrive proprio loro (W^{\pm}, Z_0).

Il termine -V(\phi)

L’ultimo termine descrive il potenziale del campo di Higgs (detto più precisamente campo di Brout–Englert–Higgs).

Nella maggior parte delle cose che ci accadono quotidianamente, l’unico termine ad entrare in azione è il secondo. I fotoni non ottengono massa dal meccanismo di Higgs, mentre i gluoni sono privi di massa perché non si accoppiano al campo di Brout-Englert-Higgs.

Come vedete in questa lagrangiana non si parla di gravità. includere la gravità nella teoria di campo quantistica è una delle sfide che stanno impegnando i fisici e i matematici da mezzo secolo e ancora non si vede la luce in fondo al tunnel.

Inoltre il modello standard descrive perfettamente la materia, ma ciò che vediamo è solo il 5% della materia totale, per cui il resto cos’è e come funziona?

Per chi volesse approfondire, in bibliografia c’è un bell’articolo, senza addentrarsi troppo nei dettagli.

Fatemi siete arrivati fin qui se vi è piaciuto l’articolo.

Ringrazio Corrado Tagliente per avermi spronato a migliorare l’articolo.

2 commenti

Vorrei segnalare, solo per eccesso di zelo, che mentre la prima riga descrive il campo di interazione anche per la forza debole e quella forte (e.g. non solo per quella elettromagnetica), la seconda rappresenta l’interazione dei fermioni con i rispettivi bosoni per tutte e tre i tipi di interazione, compresa quella elettromagnetica.

Autore

Sì l’articolo necessita evidentemente di un approfondimento/revisione. Molte grazie.